qué hacer con el caos II. Recursividad y fractales

¿Pondré al menos mis tierras en orden?

T. S. Eliot, La tierra baldía.

Añadamos a los juegos literarios rescatados por el Posmodernidad, esto que vamos a llamar “literatura fractal”, es decir, todo aquel escrito que manifiesta propiedades similares a las de los objetos fractales. Estructuralmente encontraremos que la “fractalidad” literaria nos lleva a la recursividad, es decir, a que sus elementos hagan referencia a sí mismos de forma circular, infinita. Concretando, para entender la recursividad hay que entender la recursividad. Este procedimiento que también podemos entender ad absurdum lleva implícito la autoironía, la metaliteratura, etc; ingredientes todos ellos posmodernos, que en cierto sentido suponen una “negación del arte”, al menos una negación del arte tal como se entendía hasta la Modernidad. ¿No pintó Duchamp bigotes a la Gioconda? Pues eso:

Aquí la cuestión que se suscita es: ¿qué sucede con la objetualidad (objecthood) tal y como es proyectada e hipostasiada por los literalistas, de modo que se convierte (...) en antiestética con relación al arte? La respuesta que quiero proporcionar es esta: la asunción literalista de la objetualidad sólo conduce a una disputa por un nuevo género de teatro; y el teatro es ahora la negación del arte. La sensibilidad literalista es teatralizada porque, para empezar, está relacionada con las circunstancias concretas en las que el espectador encuentra el trabajo literalista. En términos más generales, la presencia del arte literalista, que Greenberg fue el primero en analizar, es básicamente la de una cualidad o efecto teatral: una especie de presencia de escenario.[1]

Es cierto que la Posmodernidad, heredera como es del Círculo de Viena y del estructuralismo, en cierta manera objetualiza sus elementos, por eso uno de sus recursos más usados es el collage: el collage de elementos distintos (pintura y vídeo, por ejemplo), collage de sintaxis, collage de significados. Recordemos esta cita de Heidegger: Es el viento que oímos aullar en la chimenea, es el avión trimotor el que produce ese ruido allá arriba, es el Mercedes que inmediatamente distinguimos de un Adler. Las cosas mismas nos son mucho más próximas que todas las sensaciones.

La mezcla de “arte mayor” y “arte menor”, de metafísica y escatología[2]... La mezcla representante de un caos existencial donde los grandes almacenes nos proporcionan nuestro propio sueño de los tiempos míticos (Eric R. Wolf), no podía dejar de atacar la noción judeo-cristiana del tiempo, es decir, la linealidad temporal. Por influencias orientalistas, pero con un sentido más bizarro, lúdico o dadaísta, con una intención provocadora al llevar la circularidad temporal ad absurdum, hasta el eterno retorno (Nietzsche) del no progreso, es decir, del proclamado “fin de la historia”. Veremos cómo entendía Coprovich esta cuestión, pues para él la circularidad, como suele pasar en su obra, es a la vez síntoma de un tiempo que es una farsa, y de un tiempo más allá del tiempo. Sin embargo, para introducir aquí este concepto de recursividad prefiero utilizar ejemplos ajenos a Coprovich.

Empezaremos por la recursividad más simple: la tautología. Una tautología es una definición que se contiene a sí misma, pero sin aportar nada de información. “Fútbol es fútbol”. La tautología poética más influyente sigue siendo Una rosa es una rosa es una rosa de Gertrude Stein, donde se intenta explicar el hecho de que las cosas son lo que son (y que suponía una crítica literaria contra el oscurantismo vacuo[3]).

También hay innumerables ejemplos de historias o sucesos cíclicos en la cultura literaria de todo el planeta. Una de las más clásicas y repetidas es la del viajero que encuentra a un guarda en medio del camino. Éste le explica que sólo puede partir si un viajero toma su lugar. El cuento acaba, de manera previsible, cuando ambos intercambian sus papeles, hasta que llegue el próximo viajero. Estas historias son fractales, si bien menos en su estructura que en su significado. Igual sucede en el siguiente poema, que se repite varias veces, dando a entender que es infinito:

Por supuesto que te quiero:

tengamos un hijo

que haga y diga

lo mismo que nosotros.[4]

Dentro de esta categoría de relatos podemos incluir muchos de los trabajos de Samuel Beckett. Tras elaborar un párrafo en el que describe un objeto o una acción, vuelve a repetirlo innumerables veces con pequeñas variaciones que añaden información. Estas variaciones consisten en la inclusión, alternancia, adición y eliminación de palabras y/o frases; y parece seguir patrones musicales, lógicos o matemáticos, muchos de los cuales son a su vez de naturaleza cíclica. El efecto final es hipnótico, o desasosegante, como ocurre en Esperando a Godot o en su relato Los Despobladores.

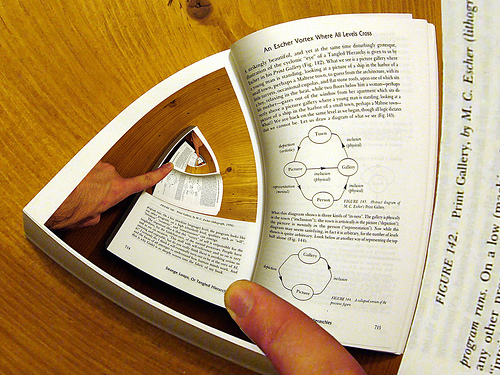

Por otra parte encontramos las estructuras de matriuskas o de las cajas chinas, aquellas que encajan unas dentro de otras. Uno de los ejemplos más conocidos es La historia interminable de Michael Ende. La princesa de Fantasía, desesperada, asiste a la lectura del propio libro del que forma parte, para encontrarse de nuevo dentro del libro, leyéndose a sí misma interminablemente hasta que alguien pueda detener el proceso. ¿Quién no se percató de que la portada del libro es, ni más ni menos, un ouroboro, la serpiente que se devora a sí misma?

Un autor que emplea muchísimo este recurso es Harry Stephen Keeler, autor de novelas baratas pero de una originalidad estructural fuera de serie. Su recurso principal consistía en el relato dentro del relato, hoy muy imitado. Keeler era consciente de lo que hacía y llamó a su estilo webwork[5]. Antes de escribir cada novela, dibujaba un árbol de tramas y encajaba sus ocurrencias de tal manera que pudiera desarrollar un argumento general que las hilara a todas. A Keeler se le llamó el Ed Wood de las novelas de misterio.

Un ejemplo tonto es el cuento de María Sarmiento, que a muchos nos lo contaba nuestra madre infinidad de veces, hasta caer derrotados de fatiga. Y otra tontería de fractal literario perfecto sería:

Ella sabía que yo lo sabía.

Yo sabía que ella sabía que yo lo sabía.

Ella sabía que yo sabía que ella sabía que yo lo sabía.

Yo sabía que ella sabía que yo sabía que ella sabía que yo lo sabía. Etcétera.

En los últimos años son frecuentes los libros de ficción científica que tratan los fractales, como en la pésima novela El espectro del Titanic de Arthur C. Clarke, donde el Conjunto de Mandelbrot es el protagonista. Sin embargo, hay un caso más interesante: Empotrados de Ian Watson. Tiene este libro un argumento bastante retorcido centrado en la idea de “lenguajes empotrados”, en los que los conceptos se encajan unos dentro de otros de manera recursiva.

Pero caso aparte merece el genio de Stanislaw Lem (a quien precisamente Coprovich dedicó un poema, haciendo hincapié en la integridad moral del escritor). Lem, en su libro de “prólogos imaginarios” (género inventado por él, y de evidentes tintes posmodernos y/o borgianos) titulado Un valor imaginario, hay varios falsos ensayos centrados en el desarrollo de lenguajes artificiales[6] creados por máquinas del futuro (¿quieren más Marinetti?), relatados de manera retrospectiva. Aquí Lem, con ironía, habla de “metalenguajes de nivel n”, especificando que la frase “Xi.n.e.s (a-ququ 0,0 2(pi-t.0)-(2cu-fi-t.0)” es en principio, intraducible a lenguas étnicas o formalismos de tipo matemático o lógico. Obsérvese que Lem escribió esto en 1973, dos años antes que Los Objetos Fractales de Benoit Mandelbrot. Y Lem también gusta de la recursividad en otros relatos, como por ejemplo, cuando habla de una maquinita que construyó una máquina que construyó una maquinota que construyó una maquinaria (del libro Ciberiada[7]).

La recursividad en la literatura religiosa

En muchos libros sagrados de distintas culturas abundan las referencias recursivas, casi siempre con la intención de reflejar lo divino y lo trascendente. Ciertamente, una de las características más peculiares de los objetos fractales es la de insinuarnos lo infinito a través de lo innumerable. Esta idea era compartida por Coprovich, que veía en lo fractal una oportunidad de llegar al “tiempo más allá del tiempo”.

Un procedimiento recursivo es el utilizado en la famosa leyenda hebrea del pastor que enseñó a jugar al ajedrez a un rey, y que pidió a éste que le pagara en agradecimiento tantos granos de arroz como resultaran de ir doblando la cantidad por cada casilla del tablero, comenzando por solamente uno. Aquí, sin embargo, se llegaría a un final. Mejor aún, y más conocido si cabe, es el que nos propone el viejo Zenón de Elea en su paradoja de la liebre y la tortuga.

En la Biblia abundan las referencias de este tipo:

Entonces se acercó Pedro y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces ha de pecar contra mí mi hermano y he de perdonarle yo?”. Jesús le contestó: “No te digo siete veces, sino setenta veces siete” (Mateo 18:21-22).

Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las criaturas vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares (Revelación 5:11).[8]

En la literatura hindú, donde la circularidad tiene carácter cosmológico, nos encontramos párrafos como el siguiente, perteneciente al Sutra Avatamsaka, libro sagrado del budismo Mahayana y cuyo origen es previo al cristianismo (de hecho, la leyenda lo atribuye al mismo Siddharta Gautama, el Buda):

En el cielo de Indra, se dice que hay una red de perlas, de tal forma ordenadas que si miras una ves todas las demás reflejadas en ella. Del mismo modo, cada objeto del mundo no lo es en sí mismo meramente, sino que incluye a todos los demás objetos y de hecho es todo lo demás. En cada partícula de polvo se encuentran presentes Budas sin número.(...)

La Torre es tan ancha y espaciosa como el mismo cielo. El suelo está pavimentado con innumerables piedras preciosas de todas clases, y dentro de la Torre hay innumerables palacios, pórticos, ventanas, escaleras, barandillas y pasadizos, todos hechos de las mismas clases de piedras preciosas. (...)

Y dentro de esa Torre, espaciosa e infinitamente adornada, hay también cientos de miles de torres, cada una de las cuales está tan exquisitamente adornada como la Torre principal misma y tan espaciosa como el cielo. Y todas estas torres, más allá de lo que en número podría calcularse, no se molestan en absoluto unas a otras; cada una preserva su existencia individual en perfecta armonía con todo el resto; no hay aquí nada que impida a una torre estar fusionada con todas las demás individual y colectivamente; hay un estado de perfecta entremezcla y, sin embargo, de perfecta ordenación. Sudhana, el joven peregrino, se ve él mismo en todas las torres y en cada una de ellas, donde todo está contenido en una y cada una que contiene todo.

Asimismo, otro libro sagrado, en este caso chino, donde la recursividad juega un papel importante es el I Ching, clásico taoísta que hunde sus raíces en la prehistoria. Este libro contiene una compleja estructura cerrada de tipo matemático donde los significados se modulan y modifican continuamente unos a otros y donde son posibles complejas operaciones lógicas y simbólicas, la mayoría recursivas. No es de extrañar que Lezama Lima, por citar un caso principal, se dejase perder en sus laberintos, y escribiese confesamente bajo la sombra del pájaro Pong.

Sin embargo, hay algunos filósofos que también se han visto envueltos en las redes de la recursividad. Podría ser el caso de Leibniz (siglo XVII), en cuya Monadología se expresa así:

Cada porción de materia puede concebirse como un jardín lleno de plantas y como un estanque lleno de peces. Pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores, es también ese jardín o ese estanque.

Por último, podríamos entender la recursividad como una retroalimentación constante en la que participa el lector, haciéndose referencia a sí misma, donde las ideas, situaciones y conceptos se encajan unos dentro de otros reforzándose, matizándose y variando en patrones cada vez más complejos, de manera inagotable, en cada lectura. Puedes repasar las entradas aulós e hilo hermético. La recursividad literaria más fundamental es la que se da entre el lector y la obra. Una fuente de lecturas siempre diferentes de algún modo, pero un mismo patrón (el texto) es lo que da a una obra su profundidad, su adaptación, su belleza; especialmente cuando hablamos de poesía. Octavio Paz, que mucho sabía de esto, en un pequeño ensayo titulado La mirada anterior, recoge esta idea (fundamental idea que no nos cansamos de repetir), con la cual nos despedimos:

Una obra que dura –lo que llamamos un clásico- es una obra que no cesa de producir nuevos significados. Las grandes obras se reproducen a sí mismas en sus distintos lectores y así cambian continuamente. De su capacidad de autoproducción se sigue la pluralidad de significados y de ésta la multiplicidad de lecturas. Sólo hay una manera de leer las últimas noticias del diario, pero hay muchas de leer a Cervantes.

[1] Michael Fried, Art and objecthood, Artforum, 1967.

[2] Que viene del Romanticismo. Véase Artaud o el grupo Pánico. Todo tiene cabida. Todo tiene importancia. Todo está en relación.

[3] Coprovich le contestará con aquel ya nunca una rosa será sólo una rosa, que tanta burla provocó.

[4] Inserto en la novela Galápagos de Kurt Vonnegut Jr.

[5] Véase la coincidencia con muchos de los juegos literarios que nos proponen desde internet.

[6] Los lenguajes artificiales han sido de gran interés en la Posmodernidad, ya sea como reedición de la idea de lingua universalis, de torre de Babel, de fonetismo o de burla semiótica.

[7] Todo poeta debería leer su relato “El electrobardo de Trurl”, en el libro citado.

[8] Entiéndase que el lenguaje en el que se escribió la mayor parte de la Biblia pertenece a un pueblo de pastores donde no hay apenas conceptos abstractos. Se puede alegar por tanto que estas referencias recursivas en la Biblia son más propias de carencias del idioma que de lo que pretende expresar. De hecho, cuando la Biblia habla de “doce veces doce mil” en realidad se refiere a “lo mucho”, según se suele entender.

(9) Agradezco el texto base al estudio de Alberto Viñuela.

0 comentarios